"모든 것은 빛난다."

프루스트의 말로 바꿔보면 '세상의 모든 것은 모든 순간에 (자기 의지의) 기호를 방출하고 있다'가 아닐까요?

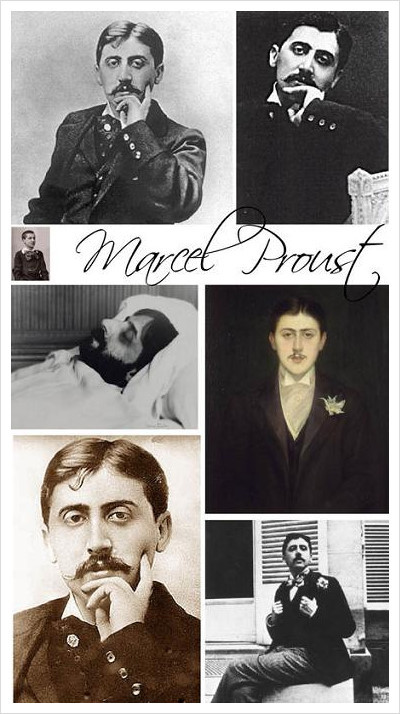

플라스틱, 돌멩이, 원자력발전소, 달팽이, 사마귀, 냉이, 사과나무, 강아지, 스컹크, 고슴도치, 인간, 원숭이까지. 모든 것은 존재하는 순간 순간 기호를 방출하고 있습니다. 기호 방출은 특별한 기술이기보다는 물질(신체)를 가진 모든 것들이 세상을 향해 뿜어내고 있는 자기의지인 것 같습니다. 샤를 뤼스, 쥐피앵, 알베르틴만이 아니라 마르셀, 프랑스와즈, 발베크의 벨보이도 자기도 모르게 기호를 방출합니다.

사실 이런 기호들은 언어화될 수 없습니다. 기호라고 말하고 있지만, 이것은 화학적인 요소들로 구성된 냄새일 수도 있고, 미묘한 공기의 파장을 바꿔주는 호흡이나 눈의 깜박거림일 수도 있으며, 목소리의 미묘한 변화 혹은 걸음걸이의 변화이기 때문입니다. 식물들은 온도와 압력, 계절에 맞추어 외부 형태가 바뀔뿐만 아니라 뿜어내는 향기도 달라집니다. 싹을 틔어야 할 때, 수정을 해야할 때, 마지막으로 죽어갈 때 자기를 의식하기보다는 주변의 상황과 마주치며 변화할 뿐입니다.

이러한 모습을 동물들로 확대해보면 더 확연히 알 수 있습니다. 호랑이 오줌 냄새가 나는 지역에는 절대 가지 않는다는 늑대, 항상 주변을 살피려는 미어캣의 동작들은 의식적이기보다는 주변과 자신의 조합으로 아무런 의식 없이 이루어집니다. 태어난 순간에는 인간 역시 비슷하다고 생각됩니다. 태어나자마다 인간신체는 그 자체로 주변과 소통하는 구술성의 신체성을 가지고 있습니다. 말을 하지 않지만, 자신의 신체와 주변의 도구들을 이용해서 자신의 의지를 주고 받는 기술들을 갖고 있다고 할 수 있을겁니다. 다만 인간은 태어난 그 순간부터 자신에게 부어진 신체성의 기호들과 더불어 문자성을 통해 발생한 의식의 세계와 접속하게 됩니다. 자연의 기호들, 식물, 동물, 인간의 기호들을 자기 의식 안에서 해석하게 되는거죠. 문자성의 세계에서 해석은 하기 싫다고 안할 수 없는 비자연적이면서도 자연적인 방식이 되는 것 같습니다.

'스완네 집 쪽으로', '꽃핀 소녀들의 그늘에서'에 나타난 마르셀은 문자의 세계에서 살아가지만 아직은 자연이 방출하는 기호들에 더 익숙한 모습을 보였습니다. 메제글리즈 쪽으로 산책하면서 순간 순간 자연들이 내뿜는 기호들을 만끽하고, 게르망트쪽에서는 그저 바라볼수밖에 없는 귀족들의 모습에서 기호들을 받아들입니다. 해석의 여지가 없는것은 아니지만 아직은 그들의 기호를 자연의 기호처럼 있는 그대로 흡수합니다. 모순은 없고, 분열도 없습니다.

하지만 '게르망트쪽'에서 마르셀은 기호들이 갖고 있는 이면을 경험하게 됩니다. 전혀 웃기지 않는 이야기에 호들갑스럽게 웃는 여인들, 어색하게 가슴을 뻣대면서 다른 귀족앞에서 걸어가는 게르망트의 사람들. 대공(왕족들) 앞에서는 전혀 공경하지도 않으면서도 엎드려 절하려는 모습을 보면서 이것들의 자연의 기호들과 달리 전혀 다른 체계를 가지고 있다는 것을 경험하게 됩니다.

처음에 샤를뤼스가 자신에게 보낸 희한한 모습들에 당황하기도 하고, 기호 해석의 차이때문에 큰 다툼이 일어나기도 했습니다. 기호 자체로는 두 사람에게 똑같겠지만, 샤를 뤼스와 마르셀에게 그 기호는 전혀 해석 체계를 갖고 있기 때문입니다. 외형상으로 화학적으로 물리적으로 같은 기호일지라도 해석의 체계가 다르다면 전혀 다른 의미를 갖게 됩니다.

'게르망트쪽'까지는 기호해석에 있어서도 조금은 수동적이었다고 생각됩니다. 그저 귀족들의 살롱에 참석하게 되면서, 그들의 행위와 말들을 관찰하고 해석체게를 이해하게 된거죠. 드디어 마르셀은 문자성의 의식을 장착하게 됩니다. 하지만 '소돔과 고모라'에서 마르셀은 (아마도 '갇힌 여인'이나 '사라진 알베르틴'에서는) 조금 더 직접적으로 이 세계와 부딪히게 되는 것 같습니다. 이제는 알베르틴과의 관계에서 마르셀 스스로가 문자성의 의식을 갖게되면서 자신의 뜻과는 다른 방식으로 행동하고 말하게 되기 때문입니다. 여기에서 마르셀은 아직 이 부분에 대한 해답 혹은 균형을 갖지 못한 것 같습니다. 문자성의 의식에 서투르기 때문이기도 하지만 문자성의 의식으로 인한 분열(행위와 말, 마음과 말)은 그리 쉽게 해결되는 것이 아니기 때문입니다.

상상해보면, '스완네집 쪽으로'에서 종탑을 보면서 뭔가를 표현하려고 했던 마르셀이 뭔가 방향을 보여주는 것 같기도 합니다. '되찾은 시간'에서 마르셀은 어떻게 변해있을까. 알베르틴의 죽음까지 경험하면서 마르셀은 어떻게 문학, 예술에서 구원을 발견했을까 기대되기도 합니다.

'프루스트 읽기' 카테고리의 다른 글

| 모기향과 종이신문 - 나의 홍차와 마들렌 (2) | 2023.01.19 |

|---|---|

| 모두를 통과하며 빚어지는 나를 만나는 과정 - '꽃핀 소녀들의 그늘에서' 글쓰기 후기 (1) | 2023.01.19 |

| 시간과 기억에 대한 낯선 감각들 - 프루스트를 기억하며 2 (0) | 2022.07.23 |

| 프루스트를 기억하며 - Reynaldo Hahn “À Chloris” (0) | 2022.07.23 |

| 다시 읽을수록 빛을 발하는 책 - 게르망트쪽 (0) | 2022.07.19 |

댓글